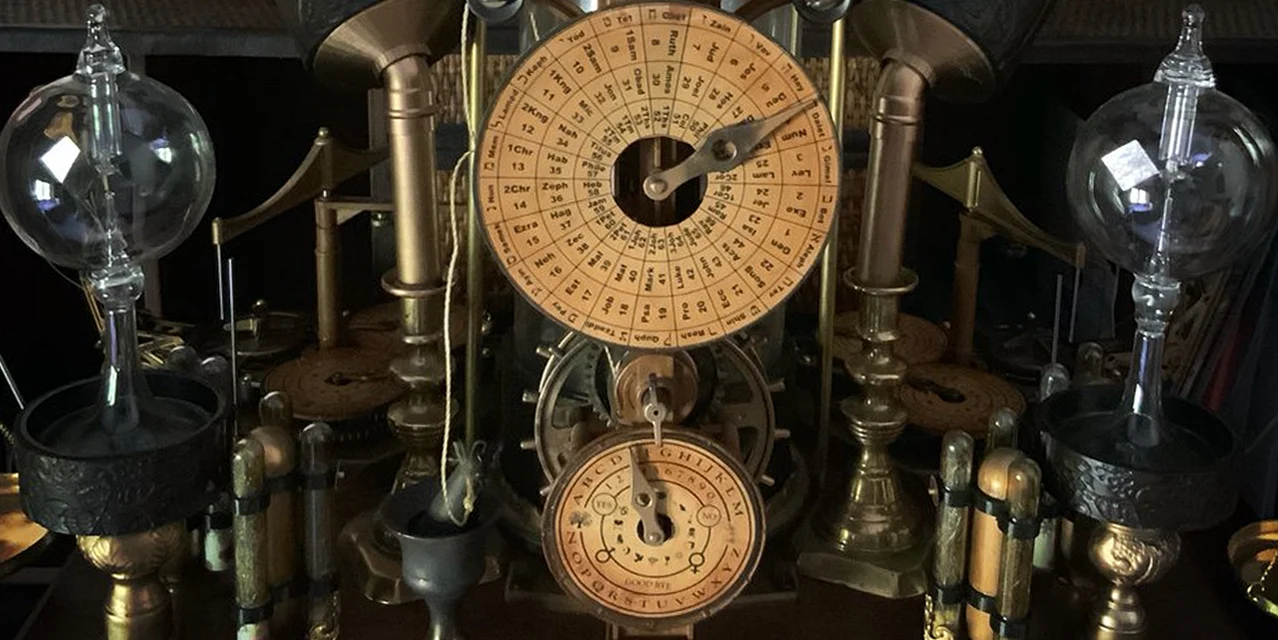

Artilugio electro-mecánico posterior basado en El Mesías de John Murray Spear (danbaines.com)

Por Lorenzo Luengo

I – Miles de veces Galilea

«Estudiáis un libro que os han enseñado a considerar infalible. Pero sólo hay un libro infalible… Oh, cuando la gente de vuestro mundo deje atrás el estrecho y limitado círculo en el que se mueve; cuando abandone los muros entre los que está encerrada; cuando salga a las majestuosas colinas y contemple la belleza de sus valles, y la verde frondosidad de los bosques, y abra así las páginas de ese libro… sólo entonces los hombres conocerán los verdaderos fundamentos de la religión; y regresarán a sus labores renovados por dentro, y con el corazón henchido de gratitud hacia Él, que es el autor de ese libro infalible.»

Así hablaba el espectro de John Murray a su hijo, John Murray Spear, en el verano de 1852, y así quedaron recogidas sus palabras en un librito publicado un año más tarde por la imprenta bostoniana del 25 de Bela Marsh, en la localidad de Cornhill, bajo el título Mensajes del Estado Superior comunicados por John Murray a través de John M. Spear, con instrucciones a los habitantes de la Tierra. La historia de John Murray Spear era la de cualquier iluminado de su época. Spear era un individuo normal, con una vida normal, hasta que un día el conocimiento superior lo atravesó como una lanza. Y entonces el mundo dejó de ser como había sido siempre: como sus hermanos terrestres lo veían, con sus ojos terrestres, con la monótona opacidad de quien no ha recibido el mazazo de lo trascendente. Y Murray Spear, que había estado aguardando toda su vida una señal como esa, abandonó su largo ministerio en la Iglesia Universalista de Barnstable (Massachusetts) y se consagró a la anunciación por toda América de «una Nueva Era».

La América de 1852, sin embargo, no era un lugar fácil de convertir, y aún menos de peregrinar: John Murray Spear, que había marchado de iglesia en iglesia pregonando su credo abolicionista, su defensa de los derechos de la mujer, sus acaloradas proclamas para que los hombres transitasen por la senda de la abstinencia, lo sabía mejor que nadie. Uno podía recorrer de norte a sur y de este a oeste el corazón del más abyecto de los pecadores y, con un poco de suerte, encontrar un atisbo de luz en los pasadizos y recovecos de su mugre existencial. ¿Pero quién podía recorrer los miles de kilómetros cuadrados de un país que, desde la adquisición de Louisiana en 1804, era el doble de grande? Y el doble de grande de lo que, con anterioridad a 1804, ya era suficientemente grande: más de diez veces Inglaterra, hogar de sus antepasados terrenales. Miles de veces Galilea, hogar de sus antepasados espirituales. Si Jesucristo, reflexionaba Spear, hubiera tenido que convertir América a fuerza de zancadas, lo más probable es que la Cruz sería para el hombre de hoy sólo un signo aritmético, y poco más que eso. Porque el buen Jesús se hubiera muerto de viejo.

II – El encargo de «Oliver»

Pero si algo caracterizaba a Spear era su lealtad, ya fuera a sus hermanos de aquí como a los que habitaban el otro lado de las sombras, de modo que aceptó sin protestas la misión que aquellos espíritus trascendidos habían depositado en él, su humilde siervo. Tenía que curar a la humanidad, le habían dicho. Tenía que sanarla: de sus enfermedades morales, de sus enfermedades espirituales, de su implacable ceguera. Y Spear dijo a todo que sí. Pero, como toda gran misión, la de Spear comenzaría también por un pequeño bosón, que se dilataría y dilataría hasta alcanzar un doloroso máximo de expansión espiritual, respondiendo fielmente a la «ley de la progresión infinita» en la que su difunto padre le había iniciado mediante sus comunicaciones telepáticas de la madrugada. El bosón de la redención del mundo según Spear comenzó a palpitar el 31 de marzo de 1852, fecha en que recibió la transcomunicación de una entidad llamada «Oliver», que le instaba a acudir sin demora a una pequeña región de Nueva Inglaterra: la ciudad de Abington. Y más concretamente, a un domicilio privado de dicha ciudad. Para evitar confusiones, «Oliver» prolongó varias líneas extra la comunicación manuscrita para explicar a Spear que «no, no es el domicilio de tu cuñado, el de Hanover, en el que estás pensando», sino el de un individuo al que Spear no conocía de nada: un tal David Vining, «que vive cerca de la casa de Daniel Holbrook.» A Spear, que seguía moviendo la mano arriba y abajo por las hojas que, junto a él, le iba suministrando la hermana Betsey, el nombre de Daniel Holbrook no le era menos desconocido.

Spear llegó a Abington confiado en las indicaciones de quien, después de todo, observaba la galaxia y nuestro planeta desde las alturas, pero tras preguntar por todo el vecindario descubrió con sorpresa que el tal Vining no vivía en Abington, ni siquiera en las poblaciones vecinas, sino a cinco kilómetros de distancia, en la ciudad de Weymouth. Escribió entonces a «Oliver» para preguntarle por qué diablos le había conducido hasta allí, si Vining no estaba ni cerca, a lo que «Oliver», a vuelta de correo, le explicó que «nosotros, los habitantes del mundo espiritual, no damos mucha importancia a las ciudades y demás espacios fronterizos». Muy bien, pero nosotros los habitantes del mundo material sí, pensó Spear bastante irritado, a sabiendas de que igual podía haber acabado en Alaska. Pero enseguida comprendió que aquello podía ser una prueba. Ver las cosas de siempre de otra manera: sólo así podría llevar a cabo la misión que «Oliver», en nombre de los espíritus trascendidos, le estaba encomendando. No había barreras, no había fronteras. Ni entre ciudades ni, sobre todo, entre hermanos.

Dejándose guiar por su propia intuición, Spear dio con David Vining poco tiempo después de llegar a Weymouth. Esperaba encontrar a un individuo como él, alguien que había recibido también el mensaje del otro mundo. Pero lo que se encontró fue a un inválido que, desde hacía diez días, lanzaba lamentos de agonía postrado en su cama, afectado «por un dolor que le había quitado las ganas de vivir». Vining ni siquiera se preguntó quién sería aquel sujeto que preguntaba por él, y que se sentaba tranquilamente en el borde del lecho observándole con la sonrisa del padre que nunca tuvo; ansioso por compartir su tragedia, procedió a contarle con todo detalle la historia de su vida reciente: llevaba diez noches sin dormir, le dijo, por culpa de esa maldita neuralgia que atravesaba su cuerpo de parte a parte, y que parecía afanada en acabar con él. No, no tenía ni idea de cómo había empezado aquello. ¿Un castigo divino? Bueno, no era lo que se dice un buen cristiano, pero tampoco había hecho nada contra sus semejantes para ganarse el repudio de Dios. No era Lot. No tenía su paciencia. Ni tampoco una esposa como la suya, maldita sea. Con curiosidad, Spear le tomó de un pie y le preguntó dónde le dolía exactamente, a lo que Vining, incorporándose de la cama, respondió: «¿Qué le has hecho a mi pierna?» «No he hecho nada», dijo Spear. «Pues no lo entiendo», replicó Vining, «porque el dolor ha desaparecido». Aquello, en lugar de animarlo, le aterrorizó de tal modo que no quiso dormir hasta que Spear se marchase de su casa, «por miedo», dijo, «a no volver a despertar jamás». Spear logró convencerle para que al menos descansase un rato, y lo cierto es que Vining, que obedeció con cierta reluctancia, no sólo despertó sin dolores sino también «enormemente emocionado, pues confesaba haber recibido la visita de un ángel en sueños que le había hecho un gran bien». Spear se marchó de la ciudad de Weymouth profundamente conmocionado, consciente de su nueva condición: podía curar, podía sanar. Podía hacer milagros con sus manos (él, que apenas era hábil con el tenedor y el cuchillo). En cuanto a Vining, cincuenta días después estaba muerto.

III – Dónde está, Muerte, tu victoria

«La muerte, como os habéis acostumbrado a llamarlo, no es sino un cambio, la mudanza de un estado inferior a otro de naturaleza superior. Vuestro buen juicio os bastará para entender las metamorfosis que percibís a vuestro alrededor. Desde el plano inferior al superior, todo cuanto es y existe en el reino de lo creado tiende a ir hacia arriba, en una progresión infinita.»

Eso había dicho el espectro de John Murray en las revelaciones de 1852. Y Spear inició entonces lo que apuntaba a ser una cruzada por toda América contra la propia muerte. O, por lo menos, contra su agenda. Durante un año se dedicó a imponer sus manos sobre los enfermos y los inválidos, sobre los desamparados, sobre los desahuciados: «retrasando», en palabras de sus primeros seguidores, «el tránsito de aquellos infelices al otro mundo». Tuvo que luchar, no obstante, contra las burlas de la mayoría, que lo consideraban un charlatán (en el mejor de los casos) o un verdadero enajenado, a juzgar por los discursos que acompañaban a sus curaciones multitudinarias. Hablaba de «un mundo mejorado», en el que los hombres «se trasladarían por los aires», y «habitarían ciudades circulares», comunicados entre sí «por una vasta red de transmisión de energías» que operaría mediante «impulsos telepáticos»: una especie de Internet del siglo XIX, cuyo único soporte sería «el amor humano». Hablaba de fundar una comunidad espiritual en Kiantone (Nueva York) y en Patriot (Indiana). Hablaba de que allí los hombres practicarían el amor libre, y podrían vivir desnudos, y mirar a sus semejantes sin codicia sabiéndose todos ellos «hijos de un mismo cielo».

Todas esas ideas, naturalmente, Spear no las improvisaba para su variable número de seguidores. En realidad, procedían de una autoridad mayor que él. Los experimentos realizados con la escritura automática y los estados alterados de consciencia habían llevado a Spear a trabar contacto con una sociedad de espectros, ascendidos a los planos superiores, llamada «La Asociación de los Electrizadores», entre cuyos miembros (ataviados en el Más Allá con la toga romana) se encontraban Benjamin Rush, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Y Spear, dócilmente, hablaba por ellos. Hablaba del derecho del hombre y la mujer a mantener relaciones sexuales donde y cuando les viniese en gana, sin la obligación de estar sujetos al yugo del matrimonio. Hablaba del derecho de todos los individuos a ser considerados libres. Hablaba del derecho de la mujer en particular a decidir el uso de métodos anticonceptivos y a negarse a procurar el placer de sus parejas, que a su vez eran libres de buscar el placer en otra parte. Hablaba de cuanto unía a los seres de este mundo, y de cuanto los separaba. «No lo sabéis», exclamaba, «pero vivís entre grilletes. Os miráis y no lo veis, pero estáis encadenados. Y os teméis unos a otros, y os miráis pero seguís sin verlo: os tenéis miedo. Los sacerdotes, de quien otrora yo mismo os hablé tan bien, han hecho poco de bueno en ese aspecto.» Así hablaba Spear. Y cuando las palabras no bastaban, pasaba a la acción. En cierta ocasión «se sometió al más absoluto de los ridículos cuando, pretendiendo con ello mostrar su influencia y poder sobre los espíritus, se engalanó con unas tiras de cobre y unas baterías de zinc, como si fuera un arbolito de Navidad, y así ataviado esperó algún increíble resultado.» El «increíble resultado» era la invocación de un espíritu, que sin embargo no acudió a la cita. Muy al contrario, Spear sufrió una brutal descarga eléctrica de la que despertó con dificultades, aunque dictando en el proceso lo que resultó ser «una conferencia en doce partes sobre geología, asunto del que Spear no sabía una palabra.»

IV – Llega el Mesías

«Veo a los habitantes de la tierra sumidos en la constante búsqueda de lo que consideran más preciado. Se someten a las labores más arduas, y a la precariedad, y al peligro, por obtener esas cosas que tanto valoran; se arriesgan incluso a perder la salud, y a veces la vida, por acumular lo que, en su opinión, resulta tan valioso. Pero permíteme que te diga, y a través de ti a los demás habitantes de la tierra, que no hay en aquello que persiguen, en todo lo que consideran tan preciado, nada que perdure tanto, y a la vez sirva a tan gran propósito, como el sentido de la justicia.»

Sí: el sentido de la justicia. Eso era en lo que creía Spear: el sentido de la justicia. A la que veía como una misteriosa prolongación del sentido del movimiento, que en realidad nada tenía que ver con el destino cinético. Spear creía en el movimiento en los términos en que todo movimiento era acción, y la acción siempre conducía al desarrollo: el desarrollo territorial, el desarrollo moral. Y, por supuesto, el desarrollo espiritual. Así al menos lo explicaba la mente desencarnada de su padre, y así era como Spear terminó por entender la realidad de su tiempo y de los siglos venideros: «Los hombres que os gobiernan son esclavos», transcomunicaba Murray. «No quieren avanzar, pues todo movimiento es desfavorable a sus intereses individuales. Ellos son el mayor obstáculo del progreso humano. Ellos son nuestros peores enemigos.» Spear empezó entonces a considerar la fuerza del movimiento como una corriente ideológica, sobre la que se asentaba la cambiante nave de la avanzadilla tecnológica. Empezó a considerar que ambas cosas eran ejemplos visibles de esa «progresión infinita» en las que el espectro de Murray observaba el destino de las cosas creadas: ambas, de hecho, contribuían desde principios distintos a un fin común. El hombre avanzaba. La tecnología avanzaba. Y si se unían ambos avances por una misma senda (aportación de Franklin, desde las alturas) el hombre llegaría a su verdadero destino, que le permitiría descubrir el verdadero fin para el que todas sus creaciones —lo supiera o no— habían sido concebidas.

Bien, ¿a qué cosas se refería Franklin, desde su reino en el Más Allá? Pues a cosas bastante corrientes, a decir verdad. A nubes de vapor. A bielas y ruedas dentadas. A mesitas de té. Porque las cosas no siempre son lo que parecen. De hecho, a veces son algo que nunca hubiéramos sospechado que son. Una rueda podía ser un brazo o una pierna, un poco de vapor una respiración soberana. Y una mesita de té, algo que ya no se limitaba a servir de soporte a un bonito juego de porcelana sino para sostener y proteger —nada menos— el corazón de Dios.

La Asociación de Electrizadores se había puesto en contacto con Spear para trasladarle la orden de trabajar con urgencia en un complicado artilugio que Franklin llamaba alternativamente «La Máquina Dios» y «El Mesías Mecánico», pero que, en resumidas cuentas, no era otra cosa que la segunda encarnación de Cristo. Nada de lo que Spear, a fin de cuentas, debiera sorprenderse. Después de todo, la Biblia ya había anunciado, casi veinte siglos atrás, el regreso de Jesús al mundo para juzgar los actos de los hombres; pero en ningún versículo se especificaba que fuera a hacerlo en carne y hueso, o en aliento y espíritu. ¿Por qué no podía aparecerse en tornillo y latón? A finales del otoño de 1853, Spear y algunos de sus seguidores más dementes se trasladaron a High Rock, una colina que se elevaba unos seiscientos metros sobre la localidad de Lynn (Massachusetts), y, tras ser recibidos allí por el reverendo S. C. Hewitt, editor del diario espiritualista Nueva Era (y futuro biógrafo de Spear), el grupo se puso manos a la obra con la idea de terminar la construcción del Mesías el 29 de junio de 1854, nueve meses después —tres por tres por tres— de colocada su primera tuerca.

A lo largo de ese tiempo, Spear recibió doscientas revelaciones telepáticas por parte de la Asociación de Electrizadores, que le fueron orientando en el complicado proceso de producción y montaje de las piezas. Primero la mesita de té; después el cableado de cobre y zinc, la coraza de bronce, los mandos, los bracitos de hojalata.

Aunque no ha sobrevivido ningún dibujo ni imagen fotográfica alguna del Dios creado por Spear, existe al menos la descripción que el periódico de Hewitt realizó de ella. En sus páginas se describe principalmente la mesita de té, «de cuyo centro emergían dos soportes metálicos conectados en su parte superior por un asta que hacía las veces de volante de giro. El asta a su vez soportaba el peso de un brazo transversal de acero, en cuyas extremidades se sostenían dos enormes esferas de metal que contenían unos poderosos imanes. Bajo las esferas… había una especie de plataforma ovalada, formada por una peculiar mezcla de metales e imanes. Sobre ella se podían observar unas placas de zinc y cobre, colocadas alternativamente, que se correspondían con el cerebro y servían de almacenaje eléctrico. Su energía procedía de unos conductores metálicos, también llamados atractores, dirigidos hacia arriba… que se cargaban directamente en las capas altas de la atmósfera. Mezclados con sus elementos principales había una gran variedad de barras metálicas, planchas, cables, imanes, materiales aislantes y unos curiosos compuestos químicos que constituían la Nueva Sangre de Dios. El ingenio se conectaba, además, con la tierra por medio de unos elementos metálicos de energía positiva y negativa, que se correspondían con los miembros inferiores del cuerpo…» En su centro había también un horno y un fuelle que producían la «inhalación y espiración» de la máquina, y un corazón del que muchos vieron emanar «una corriente lumínica, una especie de cordón umbilical» que la unía a Spear y en la que éste sentía la suave palpitación del «Gran Corazón Magnético Situado en el Centro de Todos Los Universos».

Pero para que el Mesías cobrara vida, antes tenía que nacer: esa fue la última revelación transcomunicada por la Asociación de Electrizadores, que indicaba la necesidad de encontrar una nueva María capaz de dar a luz aquella pieza de ingeniería decimonónica. Spear encontró en Lynn a la que sería llamada «María de la Nueva Dispensa», una mujer de la localidad cuyo vientre se había hinchado inexplicablemente a lo largo de los nueve meses en que se prolongó la construcción de la máquina. Mediante una sencilla imposición de manos, Spear encontró en el vientre hinchado de María el «principio viviente» que iba a poner en funcionamiento al Mesías, un vínculo gemelo con los compuestos químicos que habían puesto en circulación la Nueva Sangre de Dios. María de la Nueva Dispensa fue conducida a la fábrica de High Rock y allí, tras caer fulminada «ante su hijo, comenzó a mostrar las peculiares y agónicas sensaciones del parto, diferentes, no obstante, de la experiencia ordinaria, dado que los dolores eran internos, y a la vez del espíritu, más que físicos, pero aun así incontrolables, y no menos intensos que estos últimos.» Después de varias horas de contracciones, la mujer lanzó un terrible grito, y todos los presentes pudieron ser testigos de cómo su cuerpo recuperaba «las formas femeninas, sin la hinchazón que había mostrado durante los pasados nueve meses». En ese momento, la máquina se dilató como si tomara aliento y, «con un formidable estertor», comenzó a respirar.

V – ¡La máquina se mueve!

Al día siguiente, el titular del diario Nueva Era lanzaba la noticia a tres columnas: «¡La máquina se mueve!» El tiempo de la redención, decían sus páginas interiores, «ha llegado por fin, y desde este día la carrera de la humanidad seguirá su curso hacia lo más alto… convirtiéndonos en dioses», a lo que Spear sumaba el anuncio de la venida del «Salvador Físico, el Último Don del Cielo al Hombre, la Nueva Creación, la Gran Revelación Espiritual de la Época, la Piedra Filosofal, la Obra entre las Obras, la Ciencia entre las Ciencias: el Nuevo Mesías».

Otros diarios, sin embargo, como el Spiritual Telegraph, cuyo director se había movilizado hasta High Rock para rendir pleitesía al recién nacido, se limitaron a anunciar que «el Nuevo Mesías no servía ni para hacer café». Alonzo E. Newton, editor del New England Spiritualist, reconocía que tampoco él había visto que la máquina se moviese mucho, «a excepción de una de sus bolitas metálicas, y quizá porque estaba suspendida de un brazo». Spear atribuyó la debilidad de sus movimientos al hecho de que sólo tuviera «unos días de vida» y a la contaminación que colmaba «las capas más altas de la atmósfera en una ciudad industrializada como Lynn», de modo que decidió trasladarla a Randolph (Nueva York), donde el espíritu de Franklin le comunicó que «reinaban mejores vientos».

Pero la noticia de que llegaba a Randolph aquel Mesías de hojalata no tuvo la recepción deseada por Spear. Los ministros baptistas de la ciudad lanzaron sus diatribas contra el hereje que «llamaba Dios a un montón de chatarra», y la máquina fue destruida por una furiosa turba que, no contenta con acabar a golpes con su nuevo Redentor, «recogió sus trozos uno por uno para desperdigarlos por los bosques vecinos.» El incidente fue relatado el 27 de octubre en el diario Lynn News, junto con unas declaraciones de Spear en las que, resignado, no podía condenar a unos hombres que simplemente no entendían «un tipo de Mesías nacido antes de su tiempo».

Spear, sin embargo, no se rindió, y siguió anunciando «la llegada de un mundo nuevo» hasta 1872, año en que la Asociación de Electrizadores se comunicó por última vez con él para «urgirle a abandonar su ministerio». Ni entonces ni después había intentado Spear volver a reconstruir su máquina, y murió en Filadelfia, en 1887, recordándola con el afecto con que un padre recordaría a un hijo que le hubiera precedido en el camino a la tumba. Las últimas palabras que escribió decían así: «Con toda mi alma he amado el trabajo en el que he volcado mis días. He tenido la suerte de que me haya sido dado el poder de ver más allá de las nubes que me rodeaban, y comprobar que tras ellas existía un propósito benéfico, inteligente, luminoso, vital: la elevación, regeneración y redención de los habitantes de esta tierra».

Bibliografía:

- John Murray Spear, Twenty years on the Wing (Boston: W. White & Co., 1873).

- S. C. Hewitt, Messages fron the Superior State (Boston: Bela Marsh, 25; Cornhill, 1853).